研究揭示了低质量系外行星的流体动力逃逸机制

中国科学院云南天文台的郭建恒在《自然天文学》上发表的一项研究为低质量系外行星剧烈的大气逃逸过程(特别是称为流体动力逃逸的过程)提供了视角。

它揭示了影响水动力逃逸的各种驱动机制,并提出了一种新的分类方法来理解这些逃逸过程。

系外行星是指太阳系之外的行星,是天文学研究中的热门课题。这些行星的大气层可能因各种原因离开行星并进入太空。其中一个原因是流体动力逃逸,这是高层大气离开整个行星的过程。这个过程比在太阳系行星中观察到的粒子逃逸行为要强烈得多。

水动力大气逃逸可能发生在太阳系行星的早期阶段。如果当时地球通过流体动力逃逸失去了整个大气层,它可能会变得像火星一样荒凉。现在,这种激烈的逃亡不再发生在像地球这样的行星上。然而,太空和地面望远镜观察到,在一些距离宿主恒星非常近的系外行星上,仍然会发生流体动力逃逸。这一过程不仅改变了行星的质量,还影响了行星的气候和宜居性。

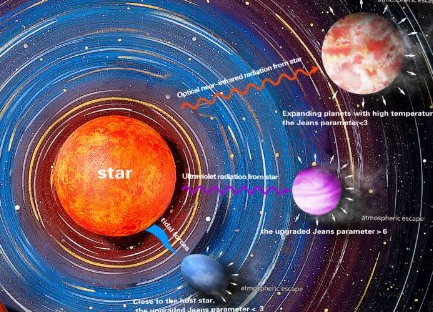

在这项研究中,郭建恒发现,低质量系外行星的流体动力逃逸可能是由行星的内能、恒星潮汐力所做的功或恒星极紫外辐射的加热单独或共同驱动的。

在这项研究之前,研究人员必须依靠复杂的模型来弄清楚哪种物理机制驱动了行星上的流体逃逸,而结论往往是模糊的。这项研究提出,仅利用恒星和行星的基本物理参数,如质量、半径和轨道距离,就可以对低质量行星的流体动力逃逸机制进行分类。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。